(Perfil)

Arrierías 104

Luis Carlos Vélez

—

Dueño de sus años y envuelto en el halo de misterio que le daba la pipa doblada, se paseaba por los pasillos del colegio Rufino José Cuervo, nuestro profesor de música.

Ningún alumno supo cuándo ni cómo llegó al país este viejo soldado perteneciente a las tropas hitlerianas, tampoco de qué manera se hizo profesor del colegio.

De porte marcial y distinguido, llevaba metido en el traje impecable de color gris oscuro su cuerpo alto y delgado de antiguo militar alemán.

Caballero de cabellos blancos, pocos y lacios peinados hacia atrás; ojos profundos y azules como los de Hitler, pero sin su brillo magnético y maligno, boca pequeña y dentadura perfecta. Su rostro blanco y enjuto, permitía distinguir a través de la piel todos sus huesos y nombrarlos. Sus pómulos sobresalientes y su mandíbula inferior prominente y maciza, con el mentón partido, revelaban energía de carácter. Sus manos gigantescas, capaces, tal vez, en viejos tiempos de lugarteniente, de disparar y triturar cráneos, aparecían arrugadas pero firmes, para trazar sobre el tablero las cinco líneas del pentagrama, y dibujar en ellas corcheas, fusas y semifusas, blancas, redondas, los silencios y las codas ab libitum de un pasado inconfesado.

Mis compañeros de clase quizá se preguntaban: ¿Cómo hace el profesor Friz Seifert, para tocar sus instrumentos musicales y hacernos sentir que tenemos alma? ¿Quizá mató alguna vez en el campo de batalla? Preguntas indiscretas que se quedaron sin respuestas, en el aire, porque nunca se atrevieron a formularlas.

Cuando a Friz Seifert se hacía una mínima mención o pregunta sobre su vida de soldado, la rabia que se dibujaba en su rostro enrojecido, las manos crispadas y rígidas, eran su respuesta para reflejar un padecimiento insospechado. Si la loca juventud de un rufinista se tomaba el atrevimiento de ahondar en él sin consideración, la situación se agravaba: agarraba al impertinente del brazo o del hombro con su mano derecha, y apretaba con tal furor que lo obligaba a luchar por zafarse, y no paraba hasta escuchar la súplica dolorosa para que lo liberara de la presión de su tenaza.

En ese momento, con la fuerza de su mano revelaba cuánto le dolían las preguntas de sus alumnos sobre su vida, o tal vez porque sabía que solo era el profesor anciano que, fugado de su Alemania, luchaba en vano por echarle tierra para olvidarlo.

Al parecer pensaba que su única opción para confesarles su pasado, estaba en las pocas veces que tocó violín en clase, tecleó el piano de la biblioteca o abanicó su acordeón Hohner para interpretar, sin leer en el pentagrama, las melodías que permitirían a sus alumnos escuchar y descubrir en ellas las verdades ocultas de su vida.

Parqueaba en la acera de enfrente del colegio su destartalado auto verde oscuro, de modelo irreconocible por antiguo, y caminaba majestuoso bajo la campana de la entrada, llevando bajo el brazo izquierdo sus hojas de partituras, libretas de calificaciones y en la otra, en el roto y descuidado estuche, su violín, o cargaba al hombro el gigantesco acordeón Hohner rojo.

Fumaba en el patio, en los corredores y en presencia de los alumnos. Mientras copiaban en el cuaderno sus notas en el tablero, Friz Seifert aprovechaba para dar inicio a su ritual de fumador, cuál moderno Sherlock Holmes sin gorra de cazador ni gabardina: sacaba del bolsillo de la solapa la pipa doblada y vistosa por reluciente; extraía del bolsillo del saco gris el pequeño estuche de cuero donde guardaba la picadura de tabaco rubio. Sujetaba la pipa por el tubo e introducía la cazoleta con fuerza hasta llenarla a su medida, y luego la presionaba con el dedo pulgar hasta rebosarla con más picadura.

Su ritual terminaba al verlo encender el fósforo y colocarlo, fija la mirada e infinita su paciencia, en el hornillo, para luego aspirar y soplar lento como un niño, por el tubo, hasta que la picadura se ponía roja como carbón encendido, y entonces, el salón de clase cambiaba de ambiente al llenarse con el humo denso y de olor agradable que ninguno de sus alumnos olvidamos.

Para sus alumnos y profesores del colegio Rufino, Friz Seifert fue sinónimo del misterioso alemán sobreviviente a la Segunda Guerra Mundial, y también, otro de los profesores a quien ninguno de sus alumnos tomaba en serio sus clases, sino como una “costura más”…

Mi primer profesor de música me llenaba asombro. No entendía y despertaba mi curiosidad por saber cómo a medida que miraba los “muñequitos” dibujados en la hoja con las cinco rayas horizontales que llamaba pentagrama, y arco en mano tocaba su violín, pulsaba las teclas o abanicaba el acordeón, se llenaba de música el salón.

Tal vez Friz Seifert fue uno de los miles y últimos soldados fugitivos que, quizás inocentes o culpables del Holocausto, se empeñó en ocultar en el misterio en sus clases de música, o en el silencio de los instrumentos que guardaba el portamaletas de su auto destartalado, las notas tristes que componían su pentagrama de dolorosas y jamás contadas páginas de su pasado.

Octubre 7 de 1968

Anexo:

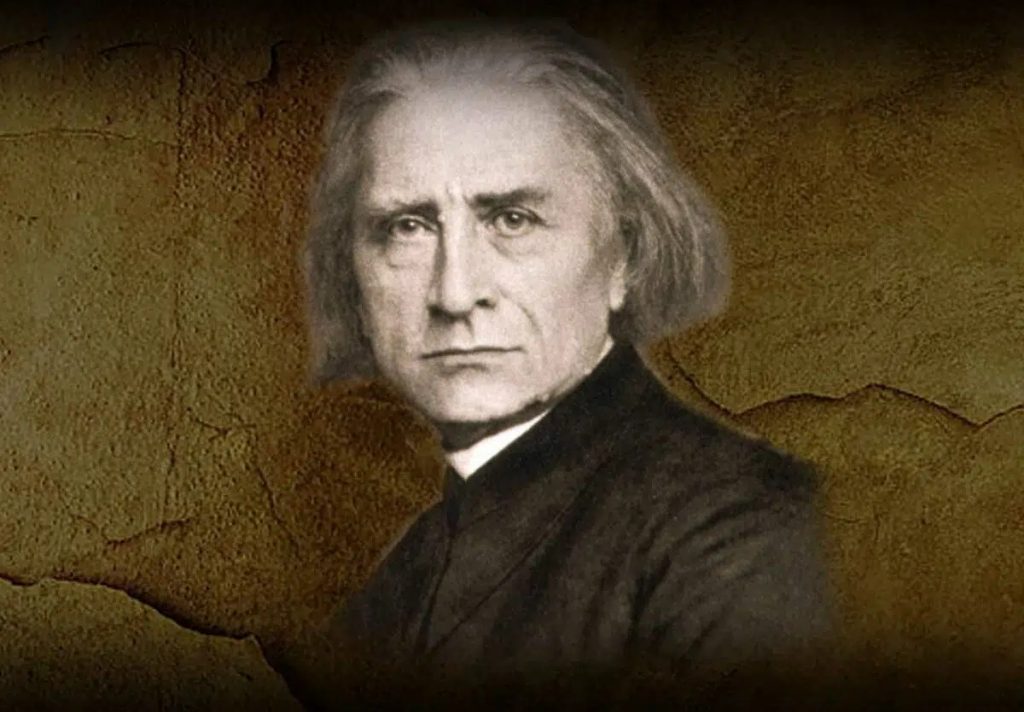

Dos años después, en un diccionario de la biblioteca del colegio, encontré fotos del compositor austríaco Franz Liszt. Y basta observarlas para hallar semejanzas en sus peinados y en la actitud de sus rostros.

Pasado mucho tiempo, por otro compañero de colegio, supe que en el cementerio principal de Bogotá reposa para siempre Friz Seifert, el músico alemán…, sin duda, el más enigmático de nuestros profesores rufinistas.

Imagen Franz Liszt.

*Tomado del libro de anécdotas rufinistas 1965-1970, en preparación…

Comentarios recientes