Edición Especial

Mario Ramírez Monard

—

La Arriería

Por razones inexplicables –que yo llamaría estupidez-, la estructura educacional del país ha ido borrando, poco a poco, casi hasta desaparecerla, la historia de nuestra nación, de nuestras raíces, nuestros ancestros, para dar paso a una cantidad de materias que, según el capricho de políticos y ministros de “educación” son “necesarias” para un supuesto desarrollo de nuestro país.

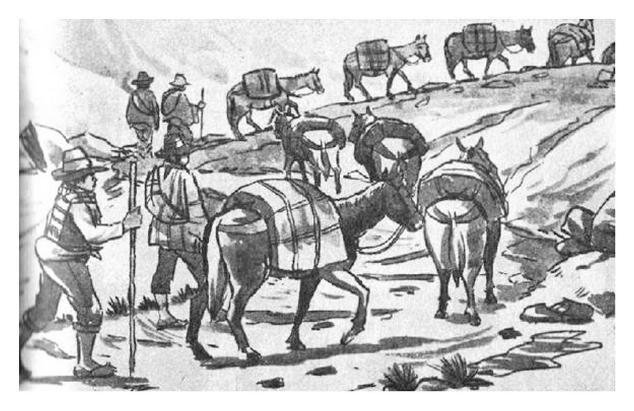

Ilustración de la web

Cuando nuestro director, Manuel Tiberio Bermúdez, expuso la idea de crear un medio de comunicación digital con criterios de servicio a la comunidad a través de informes, columnas, opiniones, escritos varios donde primara la objetividad, el respeto, la conciencia de lo público, pero alejado de razones partidistas o de influencia de sectas sin un idearium político claro, decente, respetuoso de la heteronomía; pero, además, donde sus colaboradores tuvieran claro los criterios del respeto a los Derechos Fundamentales, entonces, acogimos la idea. Por eso aparece el día de hoy ARRIERÍAS.

Tenemos claro que muchos de los jóvenes de hoy desconocen el término o concepto que titulamos en esta columna y la historia de sus pueblos, sus fundadores y, por supuesto, la forma casi que heroica como una cantidad de seres humanos hicieron de la Colonización Antioqueña una de las égidas más importantes y de más impacto en la historia de la movilización humana en el ámbito occidental, aún por encima, (creo yo) de la famosa movilización a sangre y fuego de la colonización forzada del oeste Norte americano.

La arriería fue el transporte habitual en nuestro país en aquellos tiempos de expansión y toma de espacios públicos o de concesiones otorgadas como pago de “prestaciones” de servicios a la Corona española o de los nacientes gobiernos en Colombia después de la independencia y de la lucha libertadora a lo largo de América del Sur. De hecho, la movilización de la gesta por la independencia se hizo a través de equinos, caballos, mulas y vacunos, especialmente los bueyes como animales de carga.

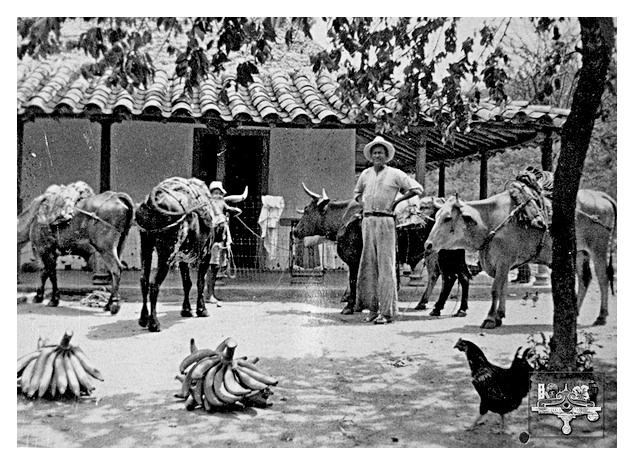

Foto tomada de la web

La colonización que partió de la Antioquia grande hacia los cuatro puntos cardinales de Colombia fue inmensa. Los conflictos armados, la necesidad de establecer lazos comerciales a medida que iban apareciendo pequeños poblados, la rica guaquería en determinados lugares donde los indígenas enterraban sus muertos con sus pertenencias y las familias empobrecidas en razón de su desmedido crecimiento (familias numerosas de padre, madre y no menos de diez hijos) fue creando la necesidad de ese desplazamiento hacia zonas donde creían tener un mejor futuro.

Esta última tesis, fue una de las más determinantes en ese desplazamiento masivo. (1):

“Familias empobrecidas se fueron atomizando porque la mayoría de sus integrantes se dedicaron como nómadas a viajar por todo el país huyendo de los conflictos de la época decimonónica o buscando oportunidades en otras latitudes. Era el tiempo de la Colombia rural con muy poco desarrollo industrial en las capitales o ciudades intermedias.

Poco a poco se fueron creando fondas camineras o sitios especiales de reunión de caravanas de arriería para fundar pequeños poblados…. Aparece así, una de las más grandes movilizaciones masivas en la historia del mundo rural: la colonización antioqueña”. (2)

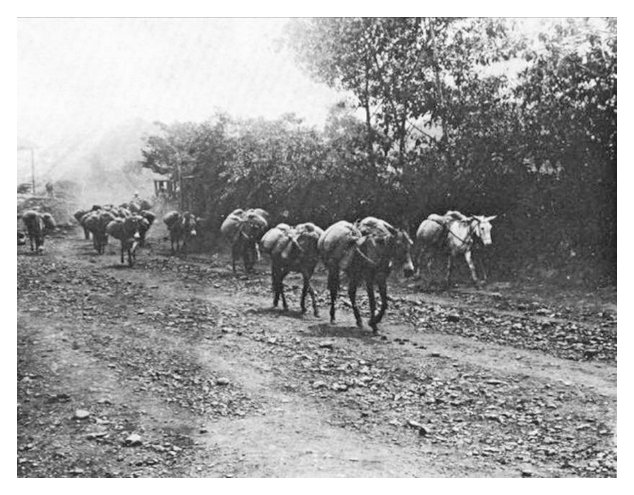

Foto de la web

Más adelante la novela aquí citada se refiere a la importancia de la arriería en el transporte de seres humanos y sus pertenencias: “las caravanas de arriería servían, también, para el transporte colectivo de familias enteras con todos sus avíos: camas, colchones, implementos de cocina, víveres, niños. Muchas se encontraban en los caminos y desde allí empezaban a unir lazos de solidaridad en las penas e incomodidades del desplazamiento colonizador….. Con el tiempo y en forma lenta, el buey fue cambiado por las mulas dadas sus especiales condiciones para hacer camino por lodazales que hacían despacioso el andar de aquellos pesados animales…., en este ambiente de movilización crecieron mis antepasados. Palabras como garabatos, cinchones, jáquimas, enjalmas, muleras, retrancas, cinchas, cabezales, sudaderos de vaqueta, pretales, caporales, alimentadores, peones de arriería, pesebrera, etc., eran la cotidianidad del lenguaje en aquella época”. Más adelante, escribe el autor, “las alpargatas, el carriel, un pañuelo llamado rabo e gallo, la mulera, la ruana, el sombrero, el machete, la escopeta, navajas, el encerado para tapar la carga pero también para poner en el suelo como descanso o como toldo en sitios obligados de cada desplazamiento eran parte fundamental para el día a día y la subsistencia de estos especiales personajes colombianos….”.

Rematamos esta síntesis sobre la arriería con otro de los apartes de la novela citada: “tener animales, bueyes, caballos o mulas de carga, era signo de riqueza. Ser arriero daba posición social. Con el nacimiento de esta profesión y modo de desplazamiento nacía una casta de hombres que, poco a poco, fue sembrando la semilla del desarrollo en Colombia”. (3)

Foto de la web

Son muchas las historias, los estudios sociológicos, las crónicas y las opiniones que sobre la gesta de la llamada colonización antioqueña han sido reseñadas en revistas, libros, medios escritos, del periodismo y medios informativos que pueden complementarse en bibliotecas especializadas. Lo cierto es que en la Hoya del Quindío y en nuestro pueblo, Caicedonia, los arrieros con sus muladas hicieron historia y dejaron anécdotas, leyendas, cuentos y enseñanzas que sirvieron a la región y a nuestro pueblo en su proceso de crecimiento hasta lograr desarrollar en nuestro medio todo el proceso de producción cafetera que nos otorgó el honorífico reconocimiento de ser uno de los municipios más cafeteros más importantes de Colombia y donde se ha producido el café de más alta calidad en la historia de la producción cafetera del país.

- Ramírez Monard, P´arriba es P´allá. Tipografía Atalaya. Caicedonia 2018.

- Óp. Cit. Página 27.

- Óp. Cit. Páginas 28-29

Comentarios recientes