Arrierías 103

Rafa Davidzen

—

Introducción.

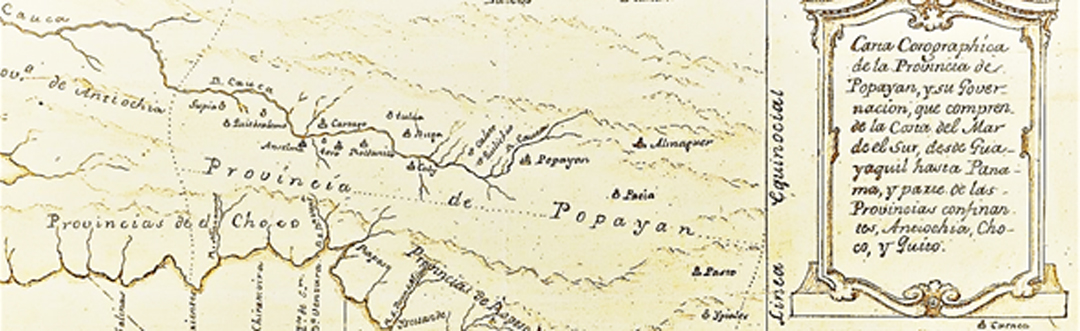

El territorio sobre el que hoy se asienta Caicedonia fue desde tiempos inmemoriales una frontera, un espacio de tránsito constante. No solo integró una línea de contacto prehispánica (Davidzen, 2021, Arrierías No 52), sino que, bajo la égida colonial, devino en una frontera oscilante entre las Reales Audiencias de Santafé y Quito. Fue en ese ámbito limítrofe que sus vecinos —Buga y Cartago viejo (hoy Pereira)— entablaron un litigio por el “Llano de Buga”.

La expedición del capitán Giraldo Gil de Estupiñán en 1556 marcó el inicio de una posesión de hecho por parte de Buga al fundar la villa de Jerez en las cabeceras del río Bugalagrande (Tascón, 1938). No tardaron los pijaos —verdaderos poseedores de las tierras en ambos flancos de la cordillera Central— en responder con ferocidad, destruyendo el asentamiento y matando a cuarenta y nueve de los invasores. Pese a ello, Buga, como avanzada militar castellana, consolidó —por la fuerza— su presencia ganadera en el Llano de Buga, mientras Cartago viejo, absorta en la minería, desatendía dichos sectores productivos.

Figura 1. Según las fuentes históricas, el territorio actual de Zarzal hizo parte del denominado “Llano de Buga” entre los siglos XVI y XVIII. Fuente de la imagen: https://turismovalledelcauca.com/zarzal-tierra-dulce-colombia/

La pacificación —y casi exterminio— de los pijaos entre 1607 y 1613 abrió el camino a una reconfiguración territorial. La decadencia aurífera, décadas de guerra contra los pijaos, la dificultad de tránsito en las rutas de comunicación —como el paso del Quindío abierto en 1553 (AHQ, 2014, junio 15)— y la apertura de rutas hacia el Chocó provocaron un repliegue hacia las sabanas del valle del río Cauca, donde proliferaba el ganado cimarrón.

En 1635 se firmó la llamada Concordia de las Cañas, mediante la cual los cabildos acordaron que la administración del Llano de Buga permanecería bajo Buga, aunque con ciertas obligaciones hacia Cartago (Tascón, 1938). No fue sino hasta 1691 —cuando Cartago se reubicó— que el interés cartagüeño por las sabanas del valle aumentó. El caso volvió a tratarse en 1790-91, un siglo después del traslado de Cartago, a petición de algunos pobladores, llegando a las manos del virrey Ezpeleta, quien retomó el asunto, ya que, según argumentaban las partes de Cartago, el proceso había carecido de sustento en la jurisprudencia de la época. El caso fue revisado, y se le concedió la razón a Cartago —quien presentó pruebas sólidas a su favor— retornándosele las tierras bajo la administración de facto de Buga hasta ese momento. En consecuencia, el territorio que hoy comprende el municipio de Zarzal pasó a ser jurisdicción de Cartago.

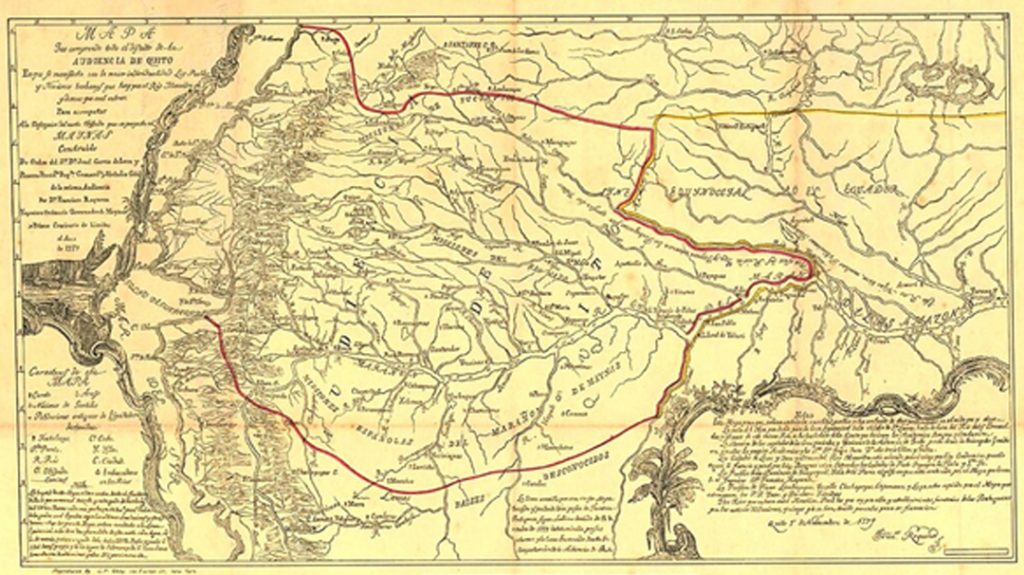

Figura 2: Real Audiencia de Quito 1779. Fuente: Wikipedia.org

Si trazamos líneas paralelas al ecuador (aunque en la época las líneas divisorias imaginarias seguían cursos naturales como ríos, montañas, etc.), significa que ese territorio —de aproximadamente ocho leguas— osciló no solo como frontera entre Buga y Cartago viejo (hoy Pereira), sino que formó parte de los límites entre las Reales Audiencias. Un verdadero espacio de frontera colonial. Esa frontera incluyó gran parte del territorio que hoy comprende Caicedonia, que pertenecía al espacio entre la cordillera Central —o “sierra de los Pijaos”— y el actual municipio de Zarzal. Por lo tanto, Caicedonia durante la Colonia perteneció a Buga desde 1556 hasta el año de 1791. Después pasó a ser jurisdicción de Cartago. Esto es: osciló entre Buga y Cartago (viejo y actual). Entre las Reales Audiencias de Quito y de Santafé hasta el siglo XVIII.

Por otro lado, la doble frontera entre las audiencias creó una administración ambigua que no respondió de igual manera ante la guerra dispersa planteada por los pijaos. Esto provocó que durante más de cuarenta años se diera respuestas aisladas con más de cincuenta expediciones, la mayoría fallidas, desde ambas audiencias. Finalmente, Juan de Borja y Armendia —presidente de la Real Audiencia de Santafé (1605-1628)— fue decisivo durante la guerra contra los pijaos, reorganizando las campañas y cerrando décadas de conflicto a favor de los invasores castellanos y con el casi exterminio de los pijaos.

Antecedentes coloniales y jurisdicción ambigua

La Gobernación de Popayán fue creada en 1542 dentro del Virreinato del Perú, y en 1550 quedó adscrita a la recién fundada Audiencia de Santafé (Nuevo Reino de Granada). Con la creación de la Audiencia de Quito en 1563, Popayán adquirió una doble dependencia jurisdiccional: por un lado, debía rendir cuentas a Santafé; por otro, parte de su territorio estaba bajo el control de Quito (Herrera, 2007). Esta doble adscripción, señalada por Padilla Altamirano (1976), generó una ambigüedad en los límites administrativos de la provincia. Como observa Quintero (2020), “la gobernación se dividía a nivel de apelación y superior gobierno entre las reales audiencias de Quito y Santafé”. Además, la falta de claridad en las reales cédulas de erección de estos tribunales fomentó una “doble jurisdicción” que no definía con precisión dónde terminaba un territorio y comenzaba el otro (Quintero 2020). En el ámbito eclesiástico la situación era igualmente compleja: el Obispado de Popayán cubría toda la gobernación, pero las parroquias más remotas –como las de Los Pastos– dependían del obispado de Quito (arzobispado de Lima), mientras el resto quedaba bajo Santafé (Quintero 2020). Esta estructura mixta hizo que las autoridades civiles y religiosas actuaran en un “corredor” fronterizo profundamente interconectado entre ambos virreinatos, en el que las disputas jurisdiccionales se multiplicaron desde comienzos del siglo XVII

Figura 3. Buga a finales del siglo XIX. Fuente: https://co.pinterest.com/pin/489273946989859702/

El territorio colonial fronterizo del norte del Valle del Cauca. Buga y Cartago en disputa.

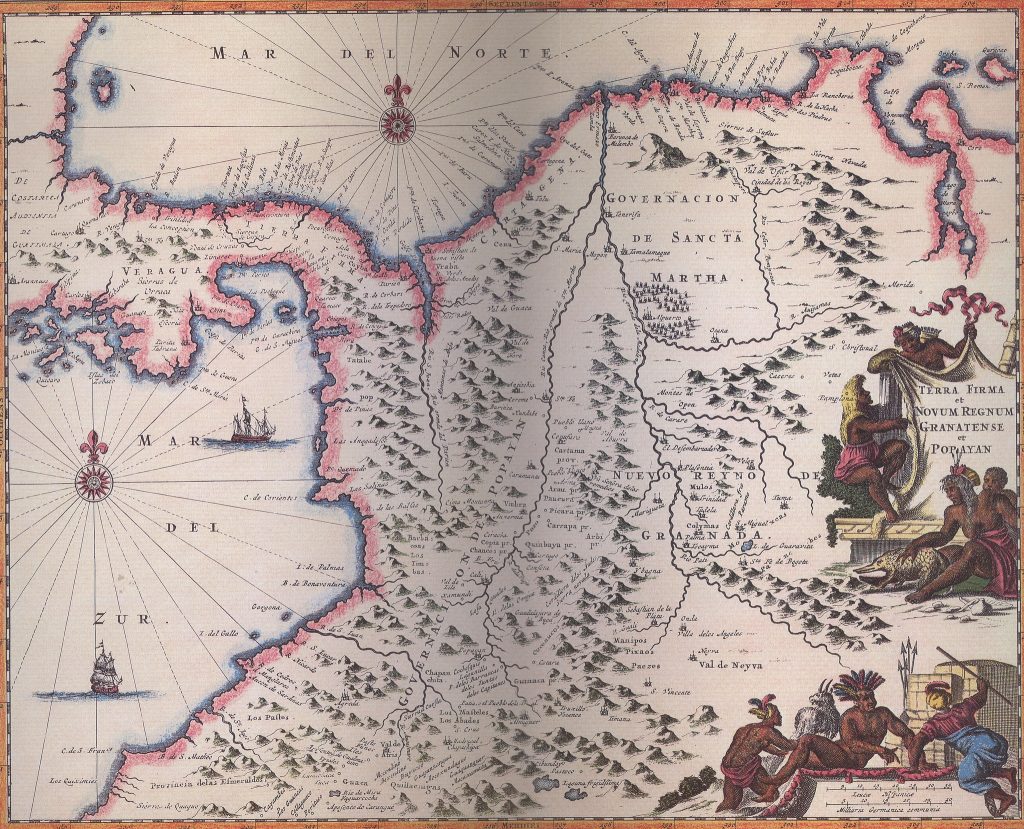

El área de estudio, en el norte del actual departamento del Valle del Cauca, incluía poblaciones como Buga y Cartago Viejo (hoy Pereira). En el período colonial tempranamente estas poblaciones actuaron como guarnición avanzada contra los indígenas pijaos. Por ejemplo, la ciudad de Buga (gobernación de Popayán) se constituyó como avanzada militar contra los indios pijaos. Como recuerda Paredes Cisneros (2018), “Buga fue una importante base de ataques contra indios rebeldes, quienes se relacionaron estrechamente con los vecinos de esa ciudad”. Del mismo modo, los pijaos extendieron su presencia desde la vertiente oriental de la Cordillera Central (río Magdalena) hasta las inmediaciones de Cartago (actual Pereira) en el Cauca (Velásquez 2019). El mapa colonial de John Ogilby (1671) ilustra esta región en la frontera de las Gobernaciones de Popayán y del Nuevo Reino de Granada.

Figura 4. Mapa de Tierra Firme y Nuevo Reino de Granada y Popayán (John Ogilby, 1671).

Este mapa muestra la proximidad de las gobernaciones en el suroccidente colombiano: Popayán al suroeste y el Nuevo Reino (Santafé) al norte. Nótese que las fronteras son meramente esquemáticas; de hecho, como observa Quintero (2020), “la gobernación se dividía… entre las reales audiencias de Quito y Santafé” y las reales cédulas no precisaban los términos exactos de separación. En el mapa se resaltan las divisiones administrativas generales, pero las áreas fronterizas –incluyendo el norte del Valle del Cauca y el Tolima antiguo– carecen de líneas precisas, reflejando la ambigüedad administrativa de la época. De esa manera, aunque la jurisdicción de la Audiencia de Quito se vincula formalmente al territorio de Buga en la Recopilación de Leyes de Indias de 1680, en la práctica la competencia era disputada y el espacio se movía entre Quito y Santafé.

La colindancia de Buga y Cartago con las provincias de Ibagué (Tolima) y Neiva (Huila) demuestra la dispersión de esta zona fronteriza. Paredes (2018) señala que los pijaos habitaban en territorios “a espaldas de las ciudades de Cartago, Buga y Caloto” y lindaban con Ibagué; al sur, sus dominios llegaban cerca de Neiva y La Plata. Esto ubica a Buga y Cartago Viejo en el vértice de influencias de Quito y Santafé. Los criollos locales –en su mayoría vecinos, encomenderos y sacerdotes de estas poblaciones– se encontraron así en una situación singular: oficialmente sujetos al gobernador de Popayán, pero participando de instituciones (audiencia, obispado) ligadas a dos centros distantes.

La guerra contra los pijaos y los intentos de pacificación

Desde mediados del siglo XVI los pobladores criollos del territorio emprendieron constantes campañas contra los pijaos, indígenas belicosos que resistían la conquista. El impulso para estas expediciones provenía de colonos tanto de Popayán como del Nuevo Reino, interesados en minas y tierras indígenas en la Cordillera Central. Velásquez Arango (2018) documenta que, pese a las prohibiciones de la Corona, “los vecinos de ciudades como Cartago, Buga o Ibagué, así como las autoridades de la Audiencia”, organizaron tropas para someter regiones no pacificadas y así beneficiarse de minas de oro y mano de obra indígena. Estos capitanes pactaban capitulaciones con autoridades virreinales y levantaban soldados a su costa. La tabla de Pedro Simón (reproducida en Velásquez Arango) registra innumerables intentos de pacificación por parte de capitanes asociados a Popayán o al Nuevo Reino. Por ejemplo, en 1562 Domingo de Lozano (encomendero de Ibagué) salió con 70 soldados financiados por vecinos para fundar poblaciones en territorio pijao, pero fue derrotado. El análisis de Velásquez Arango resalta que muchas campañas fracasaron no por falta de voluntad sino por la falta de apoyo coordinado: las tropas eran pequeñas y las autoridades daban respaldo insuficiente. En varios casos, la derrota se atribuye a la ferocidad indígena combinada con “las dificultades sufridas por los conflictos e intereses entre las autoridades del Nuevo Reino y la gobernación de Popayán que impidieron recibir los socorros necesarios”. Es decir, la incertidumbre jurisdiccional impedía que se organizaran refuerzos efectivos a los guerreros hispanos en la frontera.

Figura 5 : Etnia pijao. Fuente: https://automate.video/etnia_pijao_con_audios_24985f97

Asimismo, las iniciativas coloniales no se limitaban a ejércitos, sino que incluían fundaciones de villas y redes de alianzas indígenas. Arango Puerta (2017) destaca que “entre 1565 y 1606, vecinos de la gobernación de Popayán y del Nuevo Reino de Granada trataron de fundar ciudades y villas en el área de influencia de los indios pijaos y páeces”. Este movimiento mixto de pobladores de ambas jurisdicciones refleja la competencia por el dominio territorial. Sin embargo, la débil coordinación entre ellos impedía sostener asentamientos. Muchas “ciudades” se consolidaron apenas unos años, ante ataques indígenas constantes o carencia de provisiones.

Impacto en la coordinación militar y respuesta conjunta

La lucha contra los pijaos puso a prueba la necesidad de cooperación entre Popayán y Santafé. Las campañas inicialmente eran emprendidas de manera aislada. Mientras un capitán partía desde Buga o Cartago Viejo, otro lo hacía desde ciudades nortinas como Ibagué. Sin embargo, los enfrentamientos conjuntos revelaron rápidamente que sin apoyo mutuo ningún bando colonial podía triunfar. Velásquez Arango documenta que, tras varias derrotas a finales del XVI, el presidente Juan de Borja (que gobernó Santafé desde 1605) impulsó una estrategia de coordinación binacional. Él mismo solicitó al rey real cédula “mandaba a la Audiencia de Quito no entorpecer los designios” del presidio de Santafé (Velásquez 2019). Con tal respaldo real, Borja “logró coordinar de manera efectiva los esfuerzos militares desde el Nuevo Reino y la gobernación de Popayán”. Para febrero de 1607 dictó que simultáneamente tropas del norte (Santafé) y sur (Popayán) penetraran en el territorio de los pijaos, cercándolos por ambos flancos. Este despliegue concertado –junto con alianzas indígenas de españoles– permitió finalmente desplazar a los pijaos de sus valles y quebradas.

En resumen, la guerra contra los pijaos evidenció que la ambigüedad administrativa inicial era un freno. Al principio, los dos virreinatos actuaban casi independientemente, incluso evitando interferir en campañas ajenas. Los vecinos recordaron este problema: en 1635, al resolver un pleito entre Buga y Cartago, argumentaban que no sabían hasta dónde llegaba cada jurisdicción. Recién con la autoridad férrea de Borja se pudo sobrepasar la rivalidad regional. Como escribe Velásquez Arango, “solo con la llegada de don Juan de Borja como presidente… la situación tomaría otro rumbo. Logrando coordinar… los esfuerzos militares desde el Nuevo Reino y la gobernación de Popayán… Borja pudo llevar a cabo de manera efectiva una campaña casi de exterminio contra los pijaos” (Velásquez 2019). Este éxito solo fue posible impidiendo que Quito obstaculizara las operaciones y ejerciendo castigos severos a quienes incumplieran los mandatos reales. En toda esta trama, osciló el territorio de la actual Caicedonia. Por un lado, estuvo de hecho en la Real Audiencia de Quito (desde 1556), y luego pasó a ser de la Real Audiencia de Santafé (a partir de 1791).

Consecuencias territoriales y eclesiásticas

La indefinición administrativa también desembocó en disputas territoriales internas. Quintero documenta que desde 1635 los cabildos de Buga y Cartago litigaron judicialmente sobre límites ambiguos (Quintero 2020). Cartago sostenía que su jurisdicción llegaba hasta el río La Paila, mientras Buga afirmaba abarcar hasta la quebrada Micos Grandes. Este pleito persistió casi dos siglos, obligando a remitir el caso hasta las Audiencias de Quito y Santafé. Del mismo modo, vecinos de Cali, Buga y Cartago vieron oportunidades en esta confusión administrativa: según Quintero, ellos “aprovecharon la ambigüedad y el limbo administrativo de esa área” fronteriza desde el primer cuarto del siglo XVII, obteniendo ganancias por el comercio de ganado cimarrón y sus derivados (Quintero 2020). En suma, las ciudades coloniales del Valle del Cauca utilizaron el vacío de poder para extender sus economías fronterizas, hasta que en el siglo XVIII se delimitó definitivamente la jurisdicción de cada ciudad.

Figura 7. Iglesia Nuestra Señora de la Pobreza. Cartago. (V.). Fuente: https://www.facebook.com/photo/?fbid=10204112599609136&set=p.10204112599609136

El ámbito eclesiástico no fue menos afectado. Aunque toda la gobernación dependía del Obispado de Popayán, la cercanía de Cartago y Buga a Quito generaba conflictos de curatos y doctrinas. Quintero indica que la ambigüedad jurisdiccional abarcaba “los aspectos civiles y eclesiásticos”. Así, parroquias fronterizas podían disputar si debían responder a curas venidos de Cali (Popayán) o de Bogotá. En la práctica, el Patronato Regio en Popayán estaba inicialmente ejercido por la Audiencia de Quito en lugar de Santafé, lo que hacía aún más complejo la autoridad espiritual local. Estas tensiones eclesiásticas suelen documentarse en los pleitos de cabildos: por ejemplo, en el conflicto del abasto de carne de Buga (1789) los alcaldes apelaron alternativamente ante Quito o Santafé según convenía al pastor, ilustrando cómo hasta finales del virreinato la línea sacerdotal era controvertida.

Caicedonia: De la Real Audiencia de Quito (1556) a formar parte de la Real Audiencia de Santafé (1791)

En el largo pleito territorial entre las ciudades de Buga y Cartago —que se prolongó hasta 1791—, quedó en evidencia que la zona disputada, conocida como el “llano de Buga”, actuaba como frontera entre las jurisdicciones de la Real Audiencia de Quito y la Real Audiencia de Santafé (Quintero Ordóñez, 2020). Durante ese tiempo, ambas ciudades reclamaban el control de ocho leguas situadas entre las quebradas de El Naranjo y La Honda, un sector estratégico para la ganadería en la región (Quintero Ordóñez, 2020). Según los expedientes, Buga ejercía de hecho su jurisdicción bajo la Audiencia de Quito, mientras Cartago se reconocía dentro del ámbito de la Audiencia de Santafé (Quintero Ordóñez, 2020). Esta dualidad evidencia una frontera administrativa ambigua, donde la norma formal no siempre concordaba con la colonización territorial y uso de suelo. Por ejemplo, en documentos de la época se señala que Buga formaba parte de la “jurisdicción de Buga, con teniente de gobernador”, bajo la Audiencia de Quito, mientras que Cartago estaba adscrita al distrito de la Audiencia de Santafé. El conflicto muestra cómo una porción del territorio —que incluye lo que hoy serían sectores como Zarzal y podría extenderse hasta Caicedonia— se movía en la práctica entre dos marcos jurisdiccionales coloniales. De este modo, puede decirse que la región disputada pasó de un dominio efectivo de la Audiencia de Quito hacia uno de la Audiencia de Santafé hacia finales del siglo XVIII, con la decisión virreinal de 1791 que favoreció a Cartago como autoridad territorial reconocida (Quintero Ordóñez, 2020). Esta transición materializa el cambio de control administrativo y la consolidación de una nueva demarcación en la colonia tardía.

El virreinato y la persistencia jurisdiccional en el suroccidente neogranadino

La creación del Virreinato de la Nueva Granada en 1717, y su restablecimiento definitivo en 1739, no implicó una redefinición inmediata de las fronteras de las Reales Audiencias ni de las jurisdicciones locales en el suroccidente del territorio. En realidad, el nuevo esquema virreinal reorganizó las jerarquías de poder sin alterar las divisiones heredadas del siglo XVII, particularmente las que separaban las jurisdicciones de Buga y Cartago. Como señala Herrera Ángel (2009), las estructuras territoriales coloniales respondían a un entramado de lógicas de control administrativo y eclesiástico superpuestas, más que a límites geográficos fijos, lo cual explica la persistencia de ambigüedades entre las Audiencias de Quito y Santafé.

Por su parte, Ortiz Mesa (2012) destaca que el virreinato buscó fortalecer la autoridad central de Santafé sobre el conjunto de provincias subordinadas, especialmente mediante la reorganización de los corregimientos y partidos tras las reformas borbónicas de la segunda mitad del siglo XVIII. En este sentido, aunque el virreinato supuso un cambio en la escala de gobierno, no transformó las fronteras locales entre Buga y Cartago, sino que las subordinó con mayor claridad al poder virreinal.

Figura 8. El Virreinato de la Nueva Granada en 1717. Fuente: Wikipedia.org

Conclusiones

La propuesta de este ensayo cobra mayor dimensión al interconectar la historia colonial con una raíz cultural profunda: la condición de frontera de Caicedonia no solo responde al pleito entre las audiencias de Quito y Santafé, sino que se inserta en una tradición más amplia de frontera cultural prehispánica. Según la edición 52 de Arrierías, la hoya del Quindío fue considerada “tierra de frontera cultural prehispánica” (Rafa Davidzen, 2021. Ver: Arrierías N.º 52). Esa noción resulta clave para comprender cómo las dinámicas de contacto, hibridación y tránsito cultural en los Andes y el Pacífico se proyectaron sobre espacios ancestrales de Caicedonia. Cuando en el siglo XVIII los virreyes y audiencias disputaban el Llano de Buga, lo hacían —en muchos sentidos— sobre un territorio ya marcado por intercambios prehispánicos. En la actualidad, Caicedonia juega el rol de límite administrativo entre los departamentos del Valle del Cauca y Quindío, pero al mismo tiempo encarna un legado territorial que va mucho más allá: un vínculo vivo entre el pasado indígena, la frontera colonial y la realidad geopolítica moderna. Esta triple articulación refuerza la pertinencia de interpretar la zona como una “frontera viva”, integral y compleja, donde el pasado y el presente se entretejen.

La avanzada militar liderada por Giraldo Gil de Estupiñán desde Cartago hacia la región del Llano de Buga en 1556, persiguió neutralizar los ataques de los pueblos indígenas aliados de los pijaos y los putimaes. Esta situación militar no solo abrió la vía de colonización del Llano de Buga, sino que generó una zona de doble jurisdicción, pues tanto la Real Audiencia de Quito (a partir de 1563) como la Real Audiencia de Santafé reclamaban competencia sobre este espacio limítrofe (Tascón, 1938; Montoya, 2022). Los constantes asaltos y la resistencia indígena reforzaron la percepción de un territorio poco integrado al control imperial, lo que favoreció que la jurisdicción fuese disputada y oscilase entre distintas instancias coloniales. En ese sentido, la guerra contra los pijaos fue el elemento estructurante que condensó una frontera militar-jurisdiccional que perduró en el norte del Valle del Cauca. En este territorio con historia oscilante nació el actual municipio de Caicedonia.

Por otro lado, la frontera ambigua entre la Gobernación de Popayán (adscrita a Quito y a su Obispado) y el Nuevo Reino de Granada dificultó la coordinación militar, territorial y eclesiástica. Mientras no hubo unidad de mando, las campañas contra los pijaos resultaron ineficaces: cada jurisdicción avanzaba por su lado y las fuerzas de un virreinato a menudo no apoyaban a las del otro. Solo cuando el presidente Borja impondría la cooperación bajo la autoridad del Rey, se logró una victoria decisiva. Territorialmente, la indefinición motivó rivalidades locales y aprovechamientos económicos fronterizos (Quintero 2020). En el plano religioso, la “doble dependencia” incluso atravesó el círculo parroquial y creó inconvenientes pastorales similares.

Estos hechos confirman la tesis de Marta Herrera Ángel sobre la “unidad de lo diverso” en Popayán (2009): la provincia era al mismo tiempo política y culturalmente heterogénea, pero ante los desafíos –especialmente bélicos– exigía criterios unitarios. El estudio de las cartas coloniales y los mapas históricos (como el de 1671, figura 1) revela que las fronteras eran más discursivas que reales, reflejando un poder central débil en los linderos. Solo mediante un gobierno interjurisdiccional fuerte (como el borbónico final) se logró superar la confusión, sin embargo, a un alto precio para los pijaos: la casi extinción de una comunidad prehispánica que se resistió valientemente a la invasión.

Referencias

Padilla Altamirano, S. (1976). Tasaciones de las encomiendas de Popayán en el siglo XVI. En S. Padilla Altamirano, M. L. López Arellano y A. L. González Rodríguez (Eds.), La encomienda en Popayán. Tres Estudios (pp. 1-112). Sevilla: Escuela de Estudios Hispano-Americanos.

Arango Puerta, M. (2017). Informe de Domingo de Erazo sobre la guerra contra los indios pijaos, 1602-1604. Historia y Sociedad, 33, 365-396.

Davidzen, R. (2021, 10 de septiembre). ¿Fue la hoya del Quindío tierra de frontera cultural prehispánica? Arrierías, Edición 52. Recuperado de https://www.arrierias.com/fue-la-hoya-del-quindio-tierra-de-frontera-cultural-prehispanica-por-rafa-davidzen/

Herrera Ángel, M. (2007). Ordenar para controlar. Ordenamiento espacial y control político en las llanuras del Caribe y en los Andes centrales neogranadinos. Siglo XVIII. Bogotá, Colombia: Universidad de los Andes. ISBN 978-958-98022-6-7. tornamesa.co+3cienciassociales.uniandes.edu.co+3libreriacasatomada.com+3

Herrera Ángel, M. (2009). Popayán: la unidad de lo diverso – Territorio, población y poblamiento en la provincia de Popayán, siglo XVIII. Bogotá: Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Historia – CESO, Ediciones Uniandes

Montoya Guzmán, J. D. (2022). Fabricación del enemigo: los indios pijaos en el Nuevo Reino de Granada, 1562-1611. Trashumante. Revista Americana de Historia Social, (19), 96-117. https://doi.org/10.17533/udea.trahs.n19a05

Ortiz Mesa, J. (2012). El reformismo borbónico en el Nuevo Reino de Granada: política y administración en el siglo XVIII. Medellín: Universidad de Antioquia.

Paredes Cisneros, S. (2018). Lengua pijao como lengua franca en las gobernaciones de Popayán y Neiva, siglos XVI-XVII. Fronteras de la Historia, 23(1), 40-66.

Quintero Ordóñez, D. (2020). Conflictos en los confines de la Real Audiencia: actuaciones de Quito y Santafé en el pleito por el abasto de carne de Guadalajara de Buga (1768-1791). Fronteras de la Historia, 25(2), 158-178.

Tascón, T. E. (1938). Historia de la conquista de Buga. Bogotá: Editorial Minerva.

Velásquez Arango, J. J. (2018). La guerra contra los indígenas pijaos: financiamiento, organización militar y vida cotidiana, 1550-1615 (Tesis de Maestría). Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

Rafa Davidzen es seudónimo de Rafael Antonio Castaño Vélez. Autor.

Para mayor información favor escribir al correo: rafadavidzen@gmail.com

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Se prohíbe la publicación sin la expresa autorización del autor. Copyright 2025 por Rafael Antonio Castaño Vélez.

Si desea acceder a una mayor información sobre este tema, les recomiendo el libro “Fronteras, límites y periferias del Imperio Hispánico en el valle alto del río Cauca, provincias de Cartago y Buga, siglos XVI y XVII” favor enviar un email al correo referenciado arriba.

Otras publicaciones del autor están disponibles en la revista digital arrierías. En números anteriores efectuadas por el autor:

Arrierías número 49: Alegorías en la “Sierra Alta de los Pijaos” durante la época Colonial. Ver: https://www.arrierias.com/alegorias-en-lasierra-alta-de-los-pijaosdurante-la-epoca-colonial-autor-rafael-davidzen/

Arrierías número 50: ¿Por qué los Pijaos hurtaban las campanas católicas?

Ver: https://www.arrierias.com/por-que-los-pijaos-hurtaban-las-campanas-catolicas-por-rafa-davidzen/

Arrierías número 51: Que significó la exclamación ¡Santiago y a ellos! En el sur del Quindío.

Arrierías número 52: ¿Fue la hoya del Quindío tierra de frontera cultural prehispánica?

Arrierías número 54: ¿Quiénes eran los bintima o bintimay, los verdaderos habitantes de la Caicedonia ancestral en los albores del siglo XVII?

Arrierías número 55: La historia desconocida de los buliras de Caicedonia y del sur del Quindío. Parte I.

Arrierías número 72: ¿Qué tipos de animales sagrados existieron en Caicedonia?

Ver: https://www.arrierias.com/que-tipos-de-animales-sagrados-existieron-en-caicedonia-por-rafa-davidzen/

Arrierías número 73 y 74: Acerca del vacío investigativo de 250 años de historia antes de Caicedonia (siglos XVII y XVIII)

Arrierías No 100. Selección de Artículos publicados por Rafa Davidzen. Ver Arrierías.com edición 100. Agosto 2025.

ESTE TRABAJO DEBE SER PRESENTADO AL INCIVA Y QUE ESTE EXPIDA SU CONCEPTO…LUEGO CON ESTE CONCEPTO SER PRESENTADO A LA UNICEF O MEJOR A LA ONU…