Arrierías 102.

Rafa Davidzen.

—

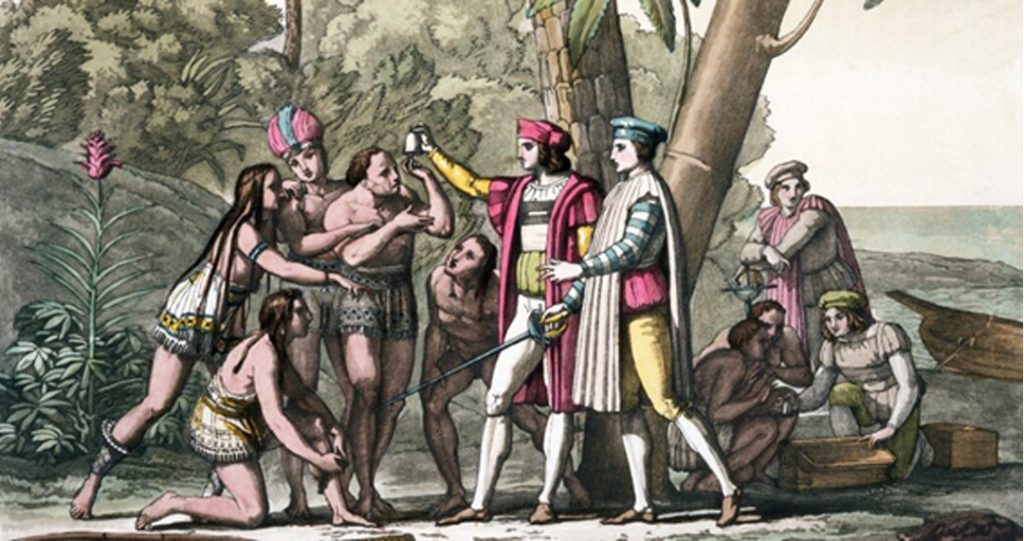

Cuando las huestes castellanas descendieron por los valles del occidente andino, la Conquista se encontraba aún en una fase de tanteo, más diplomática que bélica. El encuentro entre los primeros expedicionarios hispanos y los pueblos del río Grande (1535-1536) —el actual Cauca— fue, en apariencia, una negociación entre curiosidad y poder. Las fuentes más antiguas muestran que aquellos primeros contactos no fueron recibidos con violencia, sino con gestos de hospitalidad y reciprocidad. Sin embargo, aquella paz efímera pronto sería anulada por el hambre de oro, la codicia y la necesidad política de justificar la “guerra justa”.

En los documentos del siglo XVI se aprecia la ambigüedad fundacional de ese contacto. Jijón y Caamaño, al citar un texto de la Colección Muñoz, afirmó que, por aquel entonces, Ampudia al tener noticia de gentes que llegaban desde el sur, fundó una villa en las faldas de la cordillera del poniente, nombrando alcaldes y dando así formalidad jurídica al territorio (Jijón & Caamaño, 1930). Castellanos, por su parte, dio una versión distinta: la fundación habría ocurrido tras el arribo de Cieza por la otra banda del río Grande. En ambas narraciones hay un punto común: el territorio era fértil, habitado y en paz.

La carta citada por Fray Bartolomé de las Casas confirma esta situación inicial. En ella se lee que Ampudia acudió al real de Belalcázar acompañado de “muchos vecinos e indios de paz” que llevaban bastimentos y frutos. Los naturales se mostraban “humildes y amigos”, y su gesto fue interpretado por los castellanos como tributo, no como cortesía (Las Casas, Brevísima relación de la destrucción de las Indias, 1552). El propio Belalcázar, al no recibir suficiente maíz, envió a sus hombres a tomarlo por la fuerza en los pueblos de Bolo y Palo, despojando a los indios de sus bienes. Cuando estos acudieron a quejarse, el capitán prometió no repetirlo, pero su palabra fue en vano: los saqueos se repitieron. “Vistos por los indios la poca verdad del dicho capitán —escribió Las Casas— se alzó toda la tierra, y con esto comenzó la guerra.”

Así se extinguió la diplomacia inicial. La hueste castellana, que debía ser embajadora del Evangelio y la ley, se convirtió en instrumento de saqueo. Las “razias” y “rancheos” fueron prácticas habituales. Pedro Cieza de León recordaba que los pueblos del valle estaban “llenos de casas hasta de mil techos”, pero a su paso quedaron vacíos y humeantes (Crónica del Perú, 1553).

Fuente de la imagen: https://www.cvd.cl/es

Los buchintes y la otra banda del río Grande (costado occidental del río Cauca)

El discurso de la violencia indígena, tantas veces repetido por los cronistas, no coincide con las evidencias del primer contacto. Los Buchintes, por ejemplo, enviados desde la otra banda del río Grande, se acercaron amistosamente al real castellano ofreciendo alimentos a cambio de fruslerías europeas. Resulta paradójico que los mismos cronistas que describieron aquel episodio de cordialidad sean los que, poco después, calificaran a los habitantes de esa misma “otra banda” como “bárbaros e intratables”. Lo que cambió no fue la actitud indígena, sino la mirada española: la que necesitaba legitimar su violencia bajo el argumento de la “resistencia idolátrica” o la “rebelión contra el rey”.

De esa mutación discursiva nace la noción de guerra justa. Si los indios eran “rebeldes”, su castigo se volvía lícito. Pero en la realidad, como observó Las Casas, “no digo que como a bestias, porque pluguiera a Dios que como a bestias los hubieran tratado, sino como y menos que estiércol de las plazas” (1552).

El avance hacia el norte del Valle Alto del río Cauca: la otra versión

Siguiendo la marcha por el río Grande hacia el norte, una relación anónima —publicada en la Colección de Documentos inéditos relativos al adelantado Sebastián de Belalcázar— difiere de la versión de Castellanos respecto al itinerario de la expedición. En ella se afirma:

“Se acordó que la mitad de la gente fuese descubriendo por esta parte del río y la otra mitad por de la otra parte… por desta parte Miguel Muñoz y de la otra parte Capitán Benalcázar… Miguel Muñoz hasta Cartago y Benalcázar hasta Anserma…” (CDI, s.f.).

El documento, sin fecha, pero posterior a la fundación de Cartago (9 de agosto de 1540, según Robledo), muestra una expedición dividida a ambos lados del Cauca. La filología del texto permite una lectura precisa: el término paleográfico “desta” significa “de esta parte”, es decir, del lado oriental. En consecuencia, Miguel Muñoz habría marchado por la banda oriental y Belalcázar por la occidental. La hipótesis se refuerza con la carta citada por Las Casas:

“Y esto hecho el dicho capitán vino a la dicha villa de Ampudia, donde le rescibieron por general, y de allí en siete días partió para los aposentos de Lili y de Peti, con más de doscientos hombres de pie y de cavallo.”

Fuente de la imagen: https://elopinadero.com.co

Si la hueste entera se hallaba del lado occidental, ¿para qué atravesar el río? Todo indica que Belalcázar cruzó al oriente del Cauca buscando rutas hacia el Dorado. El relato de Castellanos (“A la parte caminan del oriente”) concuerda con esa lógica: el adelantado deseaba verificar por sí mismo la información recibida de Cieza de León acerca de una posible travesía por la cordillera Central.

Arroyo (1987) observó que Belalcázar quiso “ejecutar en persona lo que Cieza no había logrado”, es decir, abrir paso hacia el oriente o fundar una ciudad que asegurara su jurisdicción frente a otras huestes. En ese momento, la geografía del Cauca se convirtió en un tablero político: hacia el oriente, la promesa del Dorado; hacia el occidente, la codiciada salida al mar. Vadillo, dos años más tarde, confirmaría desde Cartagena que Belalcázar “colonizaba por los lados del Darién”, lo que demuestra la magnitud de su ambición.

Estas maniobras territoriales sugieren los primeros ensayos de fundación de Buga (banda oriental) y Anserma (banda occidental). Como escribió Tascón (1950), “fue Sebastián de Belalcázar el segundo de los conquistadores que entraron a las tierras de Buga”, lo cual confirma la temprana proyección de Pizarro del dominio sobre el Valle Alto del río Cauca (VARC).

Fuente de la imagen: https://www.elconfidencial.com

El eco del miedo

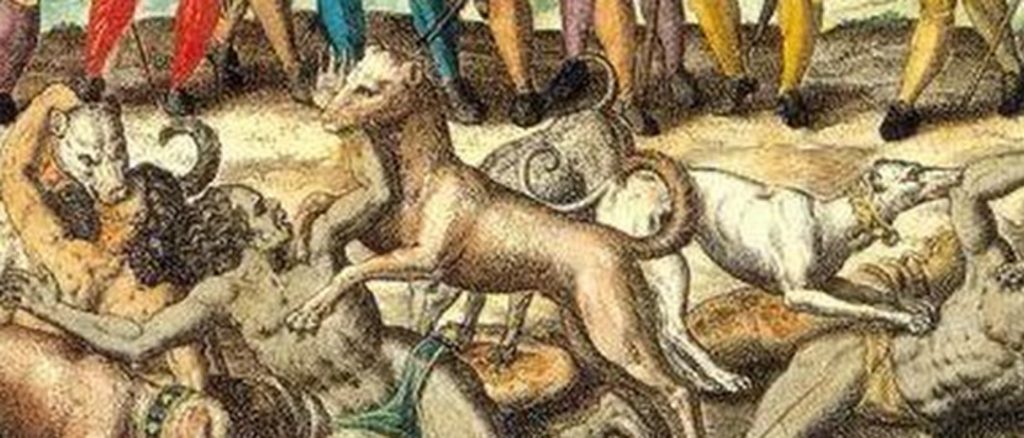

Los pueblos indígenas conocieron pronto la naturaleza de los recién llegados. La fama de sus armas, caballos y perros de guerra se propagó de provincia en provincia, transformando el rumor en terror. Las crónicas indígenas hablaban de hombres “mitad metal, mitad animal”, que tronaban fuego y destrozaban cuerpos. No sorprende que muchas parcialidades huyeran hacia las sierras, talaran sus propias sementeras y quemaran sus casas antes de entregarse (Romoli, 1953).

Pedro Vadillo, en su recorrido de 1538 desde Urabá hasta Cali, constató que los pueblos por donde antes había pasado Belalcázar estaban despoblados. En Anserma, un indio le relató que “dos años ha que aquí llegaron cristianos, dieron una guasábara, y de temor de aquellos somos huidos; hallamos una suela de zapato, la primera señal que de españoles vimos” (Vadillo, Relación de su viaje, 1539).

La desolación era el rastro inequívoco del paso castellano. El propio Vadillo lo reconoció:

“…no hallamos en ella gente que nos saliese a resistir como antes hallábamos, porque habían quedado escarmentados de los otros españoles que antes habían venido…”

Belalcázar había convertido el recorrido en razia. En su expedición hacia Anserma, el capitán Francisco García Tobar —según testimonio recogido por Las Casas— “sacó de allí más de dos mil ánimas, todos murieron en cadenas; antes que saliesen de la poblazón mataron más de quinientos” (Brevísima relación, 1552).

Fray Marcos de Niza consolida la tesis de violencia del primer contacto, que coincide con lo que aconteció en el Valle Alto del río Cauca:

…yo afirmo que yo mismo vi ante mis ojos á los españoles cortar manos, narices y orejas á indios é indias, sin propósito, sino porque se les antojaba hacerlo, y en tantos lugares y partes que sería largo de contar. É yo vi que los españoles les echaban perros á los indios para que los hiciesen pedazos, y los vi así aperrear á muy muchos. Asimismo vi yo quemar tantas casas y pueblos, que no sabría decir el número, según eran muchos. Asimismo es verdad que tomaban niños de teta por los brazos, y los echaban arrojadizos cuanto podían, y otros desafueros y crueldades, sin propósito, que me ponían espanto, con otras innumerables que vi, que serían largas de contar. Item, vi que llamaban á los caciques y principales indios que viniesen de paz seguramente, y prometiéndoles seguro, y en llegando, luego los quemaban.

A su regreso hacia el sur, el espectáculo fue aún más atroz. “Y en el camino si algún indio o india se cansaban de manera que no podían andar, luego les daban de estocadas y les cortaban la cabeza estando en la cadena, por no abrirla, y porque los otros que aquello veían no se hiciesen malos.” La descripción revela un sistema de terror pensado no sólo para castigar, sino para paralizar.

Entre la ley y la impunidad

Mientras tanto, en Castilla se debatían las Leyes Nuevas y la protección de los naturales. Pero en las fronteras del Imperio, la distancia hacía de la ley una palabra sin eco. Popayán era un confín: allí los capitanes eran juez y parte, y la codicia se confundía con la fe. En 1549, el licenciado Francisco Briceño sometió a Belalcázar a residencia, acusándolo de excesos y crueldades; un año más tarde, fue condenado a muerte. La pena, simbólicamente, cerraba el ciclo de una conquista marcada por la ambición y el desacato.

Sin embargo, el daño estaba hecho. Los valles que habían sido prósperos —pueblos de mil casas según Cieza— quedaron convertidos en tierras de refugio y miedo. Vasco de Mendoza y Silva, sesenta y siete años después, aún describía comunidades guarecidas en las cabeceras del río Bugalagrande (cerca a la actual Sevilla). Eran, tal vez, los descendientes de aquellos que escaparon del fuego de Belalcázar.

El inicio de la Conquista del territorio de los pijaos.

Fray Pedro Simón también mencionó que el Cacique Matora en la mesa de Chaparral, recibió de paz a las huestes españolas lideradas por Francisco Trejo. Según relata el fraile, Trejo condujo en 1556, sesenta soldados desde Buga, transmontando la sierra, y llegando a la mesa de Chaparral donde montó su Real. Trejo no iba en términos de paz sino de conquista. Aún así, Fray Pedro narra que Matora envió embajadores a las huestes con mensajes de paz, y que no tratasen mal a la gente de la provincia. Para tal efecto envió un presente consistente en mil pesos de oro en chagualas, y joyas de su usanza, como muestra de una fiel y amigable voluntad. De los Barrios, un español que acompañaba las huestes de Trejo propinó un puntapié a la bandeja que soportaba el oro, y exigió a los indios que llevaran un mensaje a Matora: que ellos venían a conquistar y sujetar la tierra por bien o por mal y requerían la presencia del cacique en un plazo de tres días, pues de lo contrario talarían y destruirían la tierra a fuego y sangre. Pronto los enviados escandalizados del cacique lo informaron sobre el hecho desatando la ira del cacique y de toda su provincia, de tal manera que fue una respuesta de guerra, con grandes pérdidas para ambos bandos, y en consecuencia, Trejo tuvo que retroceder y regresar a Buga.

Fuente de la imagen: https://pueblosoriginarios.com/

Síntesis: la paz traicionada

El encuentro entre América y España, en el suroccidente colombiano, comenzó como un acto de diplomacia. Los indios ofrecieron alimentos, los castellanos respondieron con hierro. De esa asimetría nació la guerra. Si la violencia indígena existió, pero fue una respuesta, no su causa.

Las fuentes del siglo XVI —desde las Elegías de Castellanos hasta las cartas recogidas por Las Casas y los relatos de Vadillo— coinciden en un punto: los pueblos del Cauca no atacaron primero. Su resistencia fue consecuencia de la traición. El mito de la “barbarie pijao” o la “ferocidad buga” fue un discurso posterior, construido para justificar la usurpación, el saqueo y el despojo.

La historia, leída sin prejuicio, muestra otra verdad: los pueblos del Valle del Cauca fueron los primeros en recibir, los primeros en ofrecer, y también los primeros en comprender que el conquistador no venía a negociar, sino a dominar. En ese instante nació el abismo entre la diplomacia y la guerra justa, entre el intercambio y el saqueo, entre la humanidad compartida y la deshumanización del otro. Ese fue el verdadero rostro del encuentro de dos mundos.

Citas bibliográficas

Aguado, P. (1956). Recopilación historial. Bogotá: Biblioteca de la Presidencia de la República.

Bernal, L. (1993) Los heroicos pijaos y el Chaparral de los Reyes. Bogotá, Litho Imagen.

Castellanos, J. de (1955). Elegías de varones ilustres de Indias. Bogotá: Biblioteca de la Presidencia de la República.

Garcés, D. (comp.) (1986) Sebastián de Belalcázar fundador de ciudades. Ed. Feriva Ltda.

Jijón y Caamaño, J. (1936) Sebastián de Benalcázar. Tomo I. Quito. Imprenta del clero.

Las Casas, B. de (1822). Brevísima relación de la destrucción de las Indias. Edición de Mariano Oniveros. Recuperado de www.archive.org

Lucena Giraldo, M. (2010). A los cuatro vientos: las ciudades de la América Hispánica. Madrid: Marcial Pons.

Gutiérrez, R. (2014) Historia de Guadalajara de Buga. Alcaldes, linajes, parentescos y endogamia en el poder local. Cali. Feriva S. A.

Simón, P. (1981). Noticias historiales de las conquistas de Tierra Firme en las Indias Occidentales. Bogotá: Banco Popular.

Tovar Pinzón, L. H. (1993). Relaciones y visitas a los Andes, siglos XVI-XVII. Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura Hispánica.

Velásquez, J. (2018) La guerra contra los indígenas pijaos: financiamiento, organización militar y vida cotidiana, 1550 – 1615. Tesis de Maestría (Coord. Juan David Montoya Guzmán). Universidad Nacional. Medellín.

Zambrano F & Bernard O. (1993) Ciudad y Territorio. El proceso de poblamiento en Colombia. (Lima, Institut français d’études andines- Academia de historia de Bogotá. Recuperado de: http://books.openedition.org/ifea/2083

Rafa Davidzen es seudónimo de Rafael Antonio Castaño Vélez. Autor.

Para mayor información favor escribir al correo: rafadavidzen@gmail.com

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Se prohíbe la publicación sin la expresa autorización del autor. Copyright 2025 por Rafael Antonio Castaño Vélez.

Si desea acceder a una mayor información sobre este tema, les recomiendo el libro “Fronteras, límites y periferias del Imperio Hispánico en el valle alto del río Cauca, provincias de Cartago y Buga, siglos XVI y XVII” favor enviar un email al correo referenciado arriba.

Otras publicaciones del autor están disponibles en la revista digital arrierías. En números anteriores efectuadas por el autor:

Arrierías número 49: Alegorías en la “Sierra Alta de los Pijaos” durante la época Colonial. Ver: https://www.arrierias.com/alegorias-en-lasierra-alta-de-los-pijaosdurante-la-epoca-colonial-autor-rafael-davidzen/

Arrierías número 50: ¿Por qué los Pijaos hurtaban las campanas católicas?

Ver: https://www.arrierias.com/por-que-los-pijaos-hurtaban-las-campanas-catolicas-por-rafa-davidzen/

Arrierías número 51: Que significó la exclamación ¡Santiago y a ellos! En el sur del Quindío.

Arrierías número 52: ¿Fue la hoya del Quindío tierra de frontera cultural prehispánica?

Arrierías número 54: ¿Quiénes eran los bintima o bintimay, los verdaderos habitantes de la Caicedonia ancestral en los albores del siglo XVII?

Arrierías número 55: La historia desconocida de los buliras de Caicedonia y del sur del Quindío. Parte I.

Arrierías número 72: ¿Qué tipos de animales sagrados existieron en Caicedonia?

Ver: https://www.arrierias.com/que-tipos-de-animales-sagrados-existieron-en-caicedonia-por-rafa-davidzen/

Arrierías número 73 y 74: Acerca del vacío investigativo de 250 años de historia antes de Caicedonia (siglos XVII y XVIII)

Arrierías No 100. Selección de Artículos publicados por Rafa Davidzen. Ver Arrierías.com edición 100. Agosto 2025.

Importante reconocer los episodios de la mal llamada conquista de América, en realidad fuera la invasion Española en nuestros pueblos y en especial en Colombia.

Lañlegada de los Españoles o conquistadores como se ha reconocido siempre, trajo transformación de la cultura y las costumbres de los pueblos Indigenas a costa de masacre, saqueo, barbarie e imposición de nueva lengua, cambio de costumbres y hasta de creencias religiosas, es decir perdida de identidad

Está clase de investigaciones deben tener un realce pedagógico plasmado en un texto y pedagógico en inserción para currículos educativos en áreas afines, a su autor un reconocimiento oficial a su AUTOR de parte de los entes municipal, departamental y nacional, ya que hace parte del archivo histórico del país, está investigación debe difundirse YA.

Un aporte significativo a la educación del país y que marca un sentir investigativo del autor, debe ser parte del archivo histórico departamental con una felicitación expresa al autor desde la asamblea y ojalá trascienda internacionalmente.